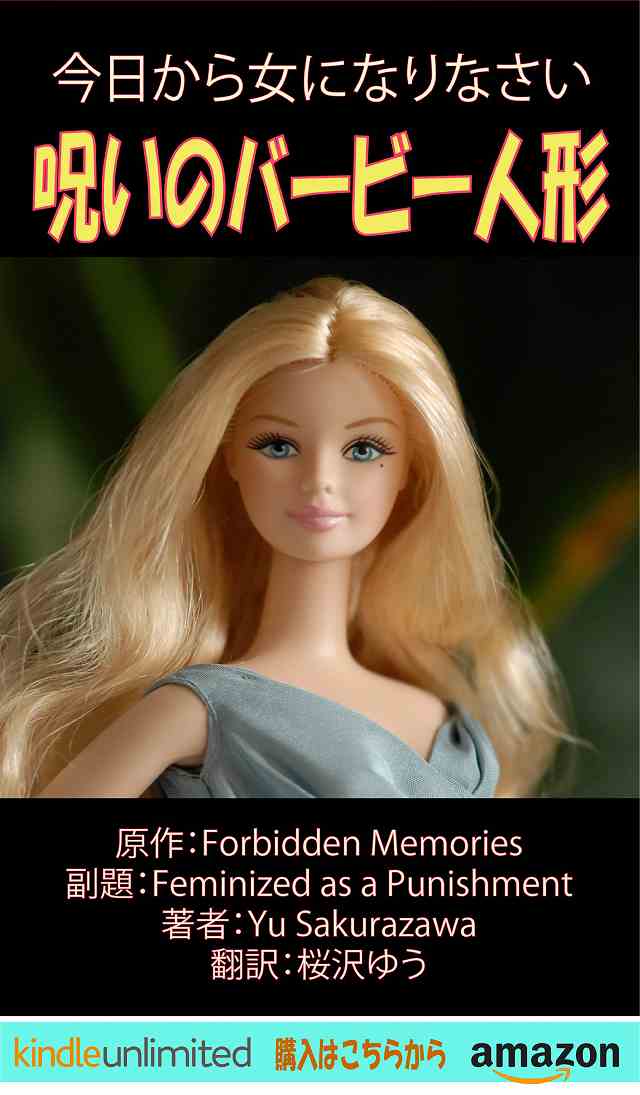

呪いのバービー人形

今日から女になりなさい

原題:Forbidden Memories

副題:Feminized as a Punishment

原作者:Yu Sakurazawa

翻訳者:桜沢ゆう

第一章 フローレンスの怪物

私が妻と小さな息子を連れて二ヶ月ほど前にフローレンスに引っ越して来たのは、一九六八年から一九八五年にかけて花の都フィレンツェ(英語名フローレンス)でおびただしい数の殺人を犯しながら逮捕されなかった犯罪者「フローレンスの怪物」に関する本を書くためだった。

私は物書きとしてある程度の成功を収めていた。大手新聞であるガーディアン紙にジャーナリストとして就職したが、ロンドンの出版社に移り、三十二歳になった今、本を書くために休職できるほどの蓄財ができた。

私は「フローレンスの怪物」と呼ばれた犯罪者について本を書くという任務を楽しんでいたが、題材の生臭さが時に私を不安にさせた。私は頭をスッキリさせるためにアルノ川を横切ってミケランジェロ広場まで歩く習慣があった。今、ブラブラといつもの道を横切ったところだが、普段なら人が溢れているのに、今日は人がまばらだったので何となく不安を感じた。道端のベンチに座って気持ちを落ち着けた。

大きく深呼吸していると、ポンコツ車が私のすぐ近くに停車した。ドライバーが窓を開けて私に呼びかけた。

「あんた、ライターを持ってないか?」

彼は手にタバコを持っていた。強いイタリアなまりの英語だったが、英語でしゃべるのに相当苦労している感じだった。

とにかくそのドライバーは私を見て土地の者ではないと認識しているようだった。

私はドライバーを観察した。彼はまるで十分な餌を与えられていないグレイハウンド犬のように痩せていて、お腹を空かせているように見えた。せいぜい二十八、九歳と思われるが、おそらく育ちの悪さのせいで実際よりは老けて見える。

私はベンチから立ち上がってそのドライバーの要求に従った。ポケットからライターを取り出してドライバーの煙草に火をつけ、立ち去ろうとしたところ、後部座席のドアがサッと開いた。何が起きたのか自分でも理解できないうちに、私は黒くて強い腕で後部座席に引きずり込まれた。私を掴んだ男を見ると若い黒人で、おそらく二十代前半だろうと思った。北アフリカから何年も前にイタリアに移住した男ではないかと推測したのは、流ちょうなイタリア語をしゃべったからだ。

私はイタリア語には自信が無いが、その黒人が私を口汚く罵っていることは分かった。彼の太い眉は怒ったように左右がつながり、非常に恐ろしい顔をしていた。

その黒人が私を後部座席に引きずり込むのに成功するや否や、ドライバーがエンジンをふかしてポンコツ車が走り出した。私は鞭でしばかれたように現実が見えてきた。誘拐されたのだ! どうにかしなければならない……今すぐに! 私は大声を上げようと口を開いたが、毛むくじゃらの白い手で口をふさがれた。私の口をふさいだのは三人目の人物で、三十代後半の黒い髪の白人だということが数キロ走った後で分かった。その人物は私と同程度の初歩的なイタリア語しかしゃべれないようだった。ハンガリーとかルーマニアなどの東欧から最近移民してきたのではないかと推測した。

その日から二年半私が幽閉されていた間、彼らの名前は分からなかった。話を分かりやすくするため、三人を三銃士に見立ててアトス、ポルトス、アルテミスと呼ぶことにする。

普段見慣れた広場や運河や塔が窓の外に見えなくなった。フローレンスの外まで来たのだと分かった。犯人は私が車の進路を目で辿っていることに気付いたらしく、私を眠らせた。

アルテミス(毛むくじゃらの東欧人)が皮のバッグから注射器を取り出して私の腕に突き立てた。私はそれから何時間かの間、死んだように眠っていたようだ。

目を開けた時、アトス(私が煙草に火をつけてやったイタリア人)は、殆ど人が住んでいない山間の不毛地帯を運転していた。一目見て、その地帯は耕作が不可能で、例え建設機械を使っても家を建てるのが困難な荒涼とした場所だった。

空気が冷えてきた。寒さで鳥肌になり始めた腕を手でこすって温めた。フローレンスから遠く離れた北イタリアのどこかまで連れて来られたのは確かだった。息が苦しく不規則になり、喉が渇いてきた。

「水!」

と私は動揺した声で呟いた。

「水をいただけませんか?」

「待て」

とポルトス(北アフリカ人)が唸った。

アトスが私に強いイタリアなまりの英語で吠えた。

「俺たちに命令するな。お前の召使じゃないんだから。目的地に着くまで待て。そうすれば水を飲ませてやる」

アトスの声を聞いて怖くなり、私は反対側を向いて身体を丸めた。狭い車中で何時間も座っていたので足がしびれていた。私の身長は百七十三センチだから背は高いと言うほどでないが、足は長いので、身長百八十センチの人と同じぐらいのレッグスペースが必要だった。

誘拐犯人たちの表情も段々厳しくなってきた。私の身体中の筋肉が緊張していた。

突然、車が周囲を花に囲まれた建物の前で停まった。三棟が繋がった形の建物の周囲は雑草が伸び放題で、人が住んでいるとは思えなかった。建物にはバルコニーやテラスにつながる戸外の階段は無かったが、駐車スペースと呼ぶべき場所があり、アトスはそこにポンコツ車を停めた。

建物の中に引っ張り込まれた。中をざっと見たところ、最初の棟にはリビングルームと、三段ベッドのある寝室、キッチンと浴室があった。

二つ目の棟は研究所のような感じで、ホルムアルデヒドと消毒剤の臭いがしている。二つ目の棟の中を通りながら、この犯人たちは何を生業にしているのだろうかと考えた。科学者だろうか? いや、あり得ない。三人はブルーカラーの労働者のように見える。

その後で私が引っ張り込まれて閉じ込められたのは縦二メートル、横二メートル半ほどの部屋で、壁はむき出しで床はセメントのままだった。外からカチャリと鍵がかけられた。私は罠にかかった動物のように気持ちが動揺していた。神経質になって、ドアをドンドンと力任せに叩いた。

「開けてくれ!」

私は絶望に身体をすくませながら叫んだ。

「頼むから、ここから出してくれ!」

犯人たちが近くにいるのは確かだったが、私をどうすべきか決めかねているようだった。しばらくすると三人の足音が遠ざかっていき、やがてその響きも聞こえなくなった。

私は失望のあまり地団太を踏んだ。自分がどんな場所に閉じ込められたのか、大体の状況が理解できた。

その部屋は豚小屋と言っても誇張ではなかった。

壁にはカビが生えていて、部屋中にカビくさい臭いが立ち込めており、豚小屋と呼ぶにふさわしい。ただ、その部屋には豚小屋には無い文化的痕跡があった。弾力のある折り畳みベッド、小さなコーヒーテーブルと壊れそうな椅子だ。少し欠けた小さな花瓶がコーヒーテーブルの上に置いてある。等身大の鏡と、いわゆるお爺さんの時計のようなノッポの古時計が立っていた。

隣りの部屋へのドアとおぼしきものがあったので蹴り開けた。そこには浴槽、便器と洗面台があった。

浴室のドアを閉じて等身大の鏡の前にゾンビのような姿で立った。自分は感じのいい外観だと思っていたが、鏡の中の私はひどい格好だった。体格は逞しいというよりはやせ細った感じであり、本来健康的なはずの顔色はまるで漂白されたように蒼白だった。緑の目の瞳孔が開いて手が震えている。

さまざまな想いが頭の中を横切った。あいつらは一体誰で、私に何をしようとしているのだろうか? 身代金が目的だろうか? それはあり得る。私は一応金持ちの部類だから、誘拐のターゲットにされてもおかしくはない。身代金目的の誘拐ならやつらは既に妻に連絡し、身代金を要求したはずだ。そうなれば私の妻のシーナは間違いなく要求された金額を送金したに違いない。シーナは私の命が危機にさらされていると知ったら、一時たりとも無駄にせず行動に移すことができる女性だ。そう考えれば、さほど心配する必要はないかもしれない。

しかし私の神経はズタズタになっている。背丈より高い古時計がチクタクと大きな音を立てて時を刻み、その音が私の不安を増大させた。

ただ、心の奥底で、これは身代金目的の誘拐では無いという予感があった。きっと何か見えないものが隠されている気がする。

私はその時、バラの香りがするピンク色の封筒をコーヒーテーブルの上に見つけた。

続きを読みたい方はこちらをクリック!